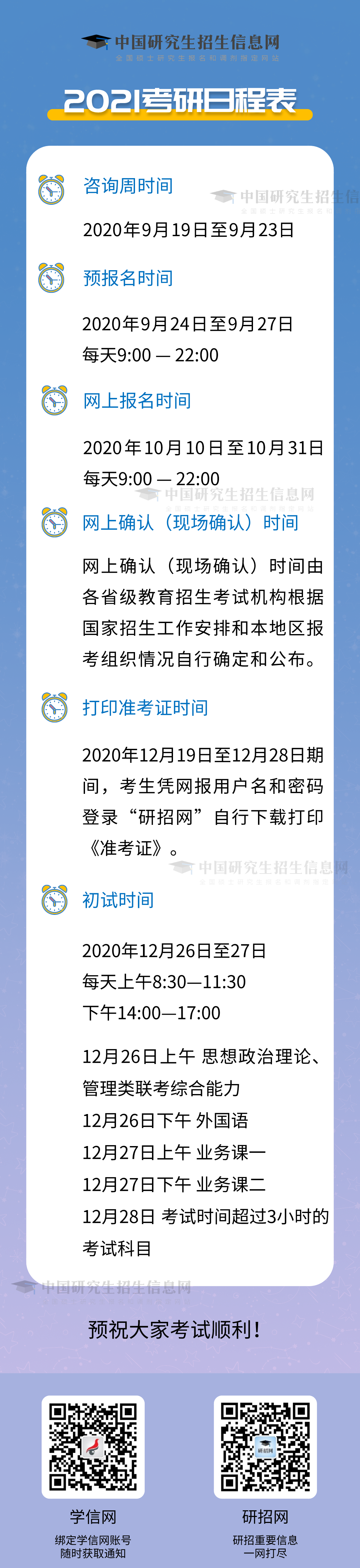

在国内高层次人才自主培养体系不断深化的大背景下,怎么样破解地方高校研究生教育资源有限、路径不清、效果不稳的问题,成为摆在一线高校面前的现实课题。浙江工商大学计算机科学与技术学院立足地方、服务国家需要,主动回话“高层次人才自主培养”这一年代命题,系统构建了以“三维协同、四段进阶、分类耦合”为核心的硕士研究生培养体系,探索出一条路径明确、特点鲜明、效果显著的教育改改革范式。

(一)“三维协同”:理论与实践深度融合

浙江工商大学计算机学院的研究生教育体系,基于“应用导向—能力提高—成就产出”的进步逻辑进行重新设计,以计算机应用、软件工程与计算机安全为三大方向,依托多种类课题平台、验室与企业合作项目,推进“课程教学—科研练习—实践转化”三维协同进步。“三维协同”模式打破了传统高校“教学与科研断层”“理论与实践脱节”的培养难点,打造起常识—技能—素质三要点融合进步的育人基础。

(二)“四段进阶”:全过程链条式培养策略

在时间逻辑上,学院依据学生成长步伐与能力发展趋势,划分出“课程夯基—文献深耕—研讨互促—成就锻铸”四个阶段,构建全过程进阶式培养链条,确保研究生从入学到毕业每一阶段都有明确目的与对应支持机制。在“课程夯基”阶段,重视学生专业基础的夯实与办法论的系统练习;进入“文献深耕”阶段,通过科研专题练习提高学生批判性思维与科研选题能力;“研讨互促”环节则强化学生团队合作与革新实践能力,借用项目组讨论、课题竞赛等载体促进多元交互;最后在“成就锻铸”阶段,鼓励学生论文发表、专利申请、成就转化,达成从“常识吸收者”向“科研创造者”的角色转变。

(三)教育改革成就“看得见”:多元典型印证育人效果

该体系落地运行以来,学院已出现多位兼具代表性与示范价值的研究生典型:

刘浏:其在校期间创办“心巢公益”信息服务平台,为社区弱势群体提供信息化帮扶服务,曾获“浙江出色公益个人”、杭州青联委员等荣誉,入选“青春领航”人才项目,2025年考入浙江大学攻读博士。

(刘浏)

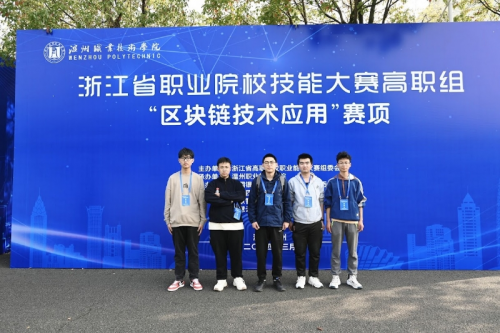

洪德衍:研究生期间,他在“金字塔型”双导师指导下深入杭州萧山国际机场项目一线,参与航空发动机智能诊断系统研发,主导核心算法优化,推进项目成功落地。毕业后返母校任教,带领团队在“一带一路”暨金砖国家技能大赛中获得全国一等奖,个人事迹被央视《朝闻天下》专题报道。

(中间为洪德衍)

除此之外,学院重视科研能力导向的人才培养也成就显著。

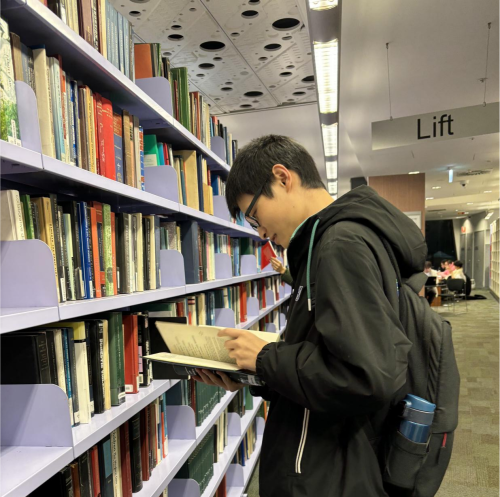

2025届研究生左聪在校期间发表SCI论文3篇,毕业后赴蒙纳士大学、南洋理工大学深造,2025年入选国家级年轻人人才项目,现为北京理工大学准聘教授。

2025届研究生孙仁杰在硕士阶段即在CCF-A/B类期刊发表6篇高水平论文,博士阶段累计发表CCF-A类论文12篇,现已回到学院任教,成为年轻人科研骨干力量。

构建系统育人逻辑,服务教育强国策略

面向新年代教育强国策略目的,浙江工商大学计算机科学与技术学院以“三维协同”为结构基础、以“四段进阶”为路径依托、以“分类耦合”为核心方案,系统构建起覆盖教学—科研—实践全过程的研究生培养体系,达成了个性进步与整体提高的有机统一。在此基础上,学院持续推进导师队伍建设、科研平台优化和校企协同机制健全,逐步形成多元主体深度参与、多环节有机衔接的研究生教育生态,累计为地方与国家信息化建设输送了大量高层次人才。该体系不只彰显了地方高校在机制革新方面的探索成就,也为国内研究生教育改革提供了可复制、可推广的有效范式,充分证明地方高校同样拥有优质自主培养拔尖人才的能力与潜力。